Le Plancher en Bois Parisien à "la Française" Expliqué

Nous pouvons distinguer 3 types majeurs de plancher en bois dans le vieux bâtiment :

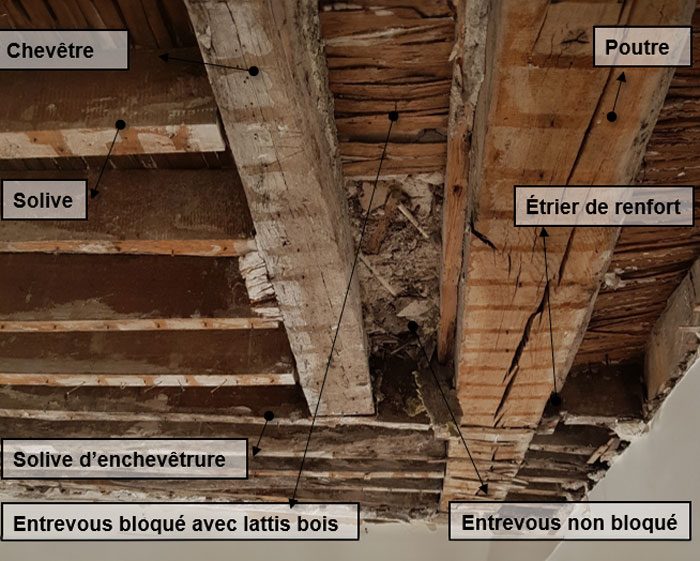

- Le plancher à solives filantes, servant à couvrir les faibles portées (inférieur à 3 mètres).

- Le plancher à enchevêtrure, servant à couvrir les moyennes portées (comprise entre 3 mètres et 5 mètres).

- Le plancher « à la Française », servant à couvrir les longues portées (supérieur à 4.5 mètres).

Préambule sur le plancher traditionnelle en bois

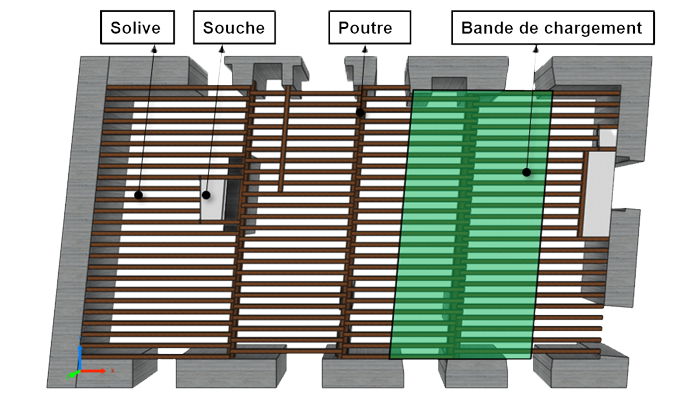

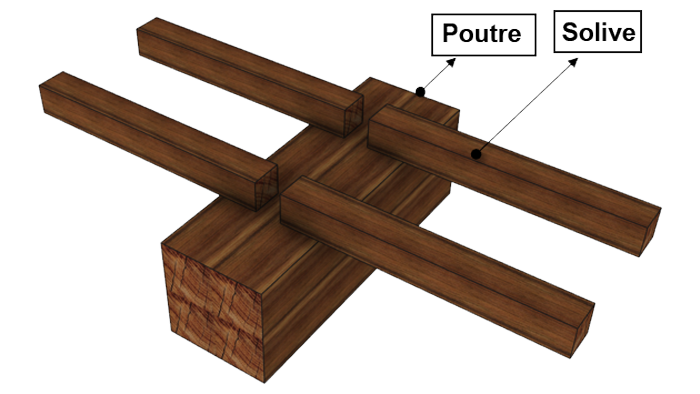

Plancher à poutres et à solives modélisé.

Le concept du plancher pour les "longues" portées

Le plancher est constitué de pièces de bois de forte section appelées « poutres », elles portent entre murs maçonnés. Entre ces poutres, des pièces de bois de section standard sont mises en œuvre, elles sont appelées « solives ». Les poutres du plancher sont fortement chargées, donc elles redescendent une charge importante à leurs appuis.

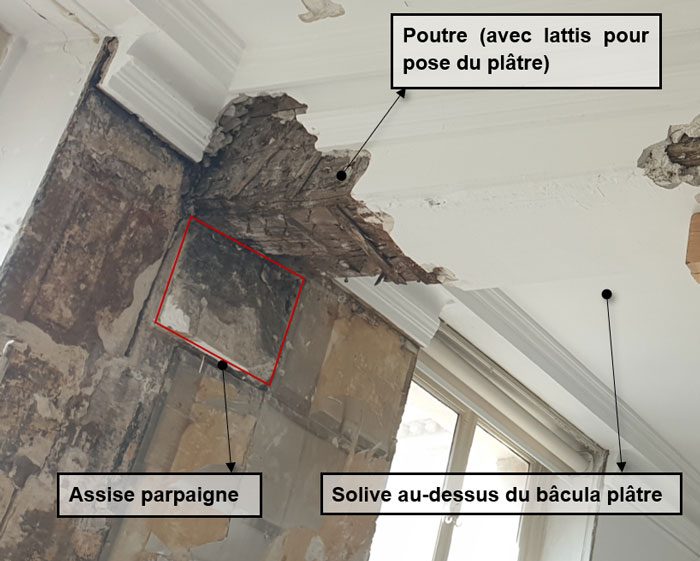

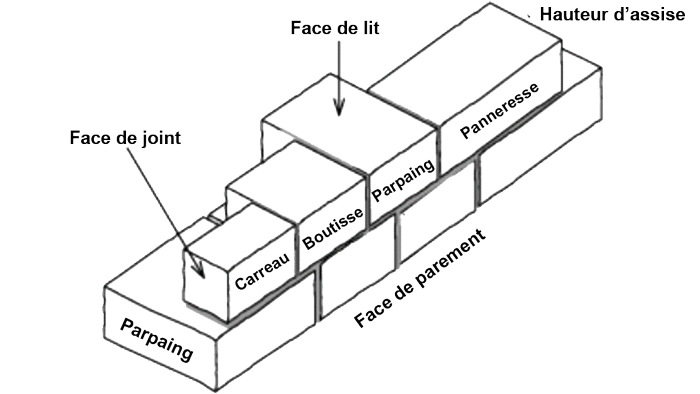

Pour un plancher standard d’habitation de 5 mètres de portée et avec 3 mètres entre chaque poutre, on peut estimer la descente de charge à 4 tonnes par appui. L’interfaçage entre le plancher et la maçonnerie est donc capital dans ces types de plancher. Sur une maçonnerie composée de petits matériaux (type moellons), ces poutres sont au mieux en appui sur une pile de contrefort en pierre de taille, ou à minima sur une assise parpaigne [1] , d’environ 50cm3.

Appui de la poutre sur pile en pierre de taille.

Appui de la poutre sur assise parpaigne (2).

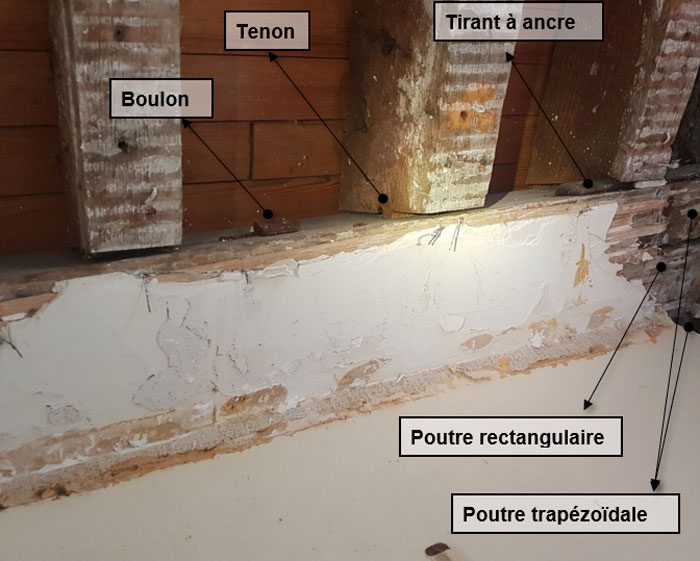

Les poutres en chêne de section 40*40 sur 6 mètres, en bon état, pouvaient être compliqué à trouver. Donc, il est possible de trouver des poutres doublées ou triplées, on dit alors qu’elles sont moisées (2 pièces espacées par un vide) ou jumelées (2 pièces ou plus, adjacente l'une à l'autre). Les poutres jumelées/moisées seront boulonnées tous les mètres avec des boulons compris entre Ø 20 mm et Ø 25 mm.

Poutre réalisée avec 3 poutres jumelées, une de section rectangulaire et 2 de section avec un trait de scie en biais.

Les assemblages des solives sur les poutres

Il existe plusieurs typologies de connexions entre les solives et les poutres, mais 2 familles se distinguent :

- Jonction des solives sur l’arase supérieure de la poutre.

- Jonction des solives dans la retombée des poutres.

Solives assemblées au-dessus de l’arase supérieure de la poutre.

Solives assemblées dans la retombée de la poutre.

Ce premier type d’assemblage est fréquent, il requiert une bonne hauteur sous-plafond et des poutres larges. Il s’agit tout simplement de poser les solives bout à bout.

Si les solives sont sujettes aux déversements, alors elles sont bloquées avec des madriers ou des bastaings que l'on découpe à la longueur exacte des entrevous [2] , ils sont ensuite bloqués à l’aide de clous.

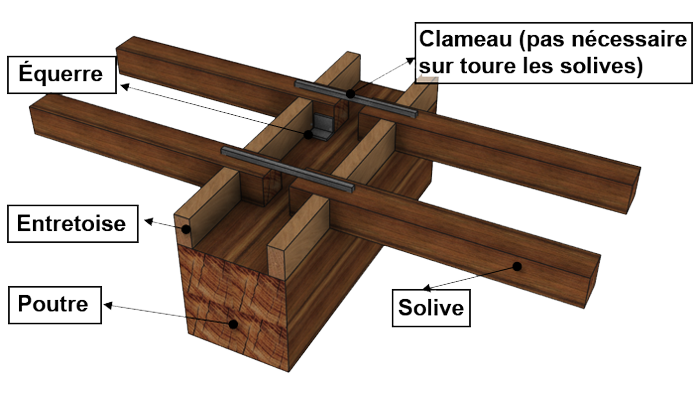

Parfois, il est intéressant sur les longues portées d’entretoiser les poutres, pour cela on se sert du solivage. Les solives sont connectées entre elles entre chaque travée avec des clameaux [3] et aux poutres à l’aide d’équerres en fer cloué.

Solives assemblées au-dessus de l’arase supérieure de la poutre.

Solives au-dessus de la poutre, assemblées d’abouts, avec anti-dévers et chaînage longitudinal.

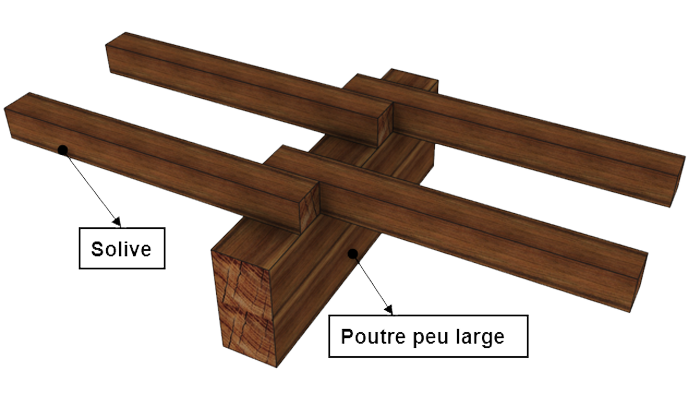

Le second type de jonction est de poser les solives côte à côte, cet assemblage est réalisé quand la poutre n’est pas assez large pour recevoir les appuis des solives bout à bout. Cependant, cette solution n’est pas viable sur des planchers apparents, car le décalage des solives est dérangeant pour l’œil.

Solives au-dessus de la poutre, assemblées côte à côte.

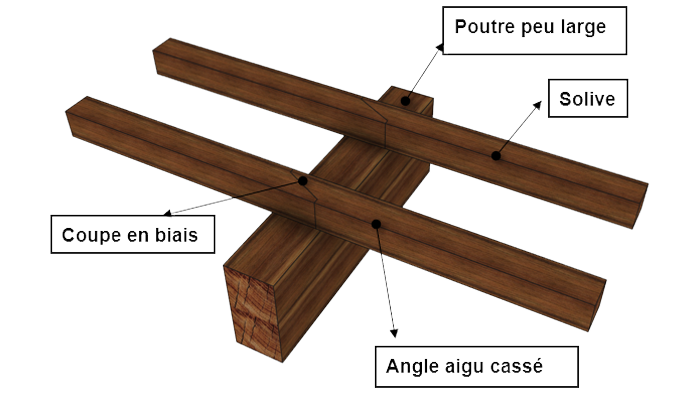

Le dernier type d’assemblage par le dessus est l’assemblage de biais. Le but de cet assemblage est de compenser les défauts de la jonction précédente en créant une coupe en biais pour permettre l’appui des 2 solives sur une poutre étroite.

De plus, il est à noter que plus la poutre est étroite, plus l’entretoisement est nécessaire. Ici, le chaînage horizontal peut être réalisé par des clous opérant la jonction entre les solives des différentes travées en plus des équerres.

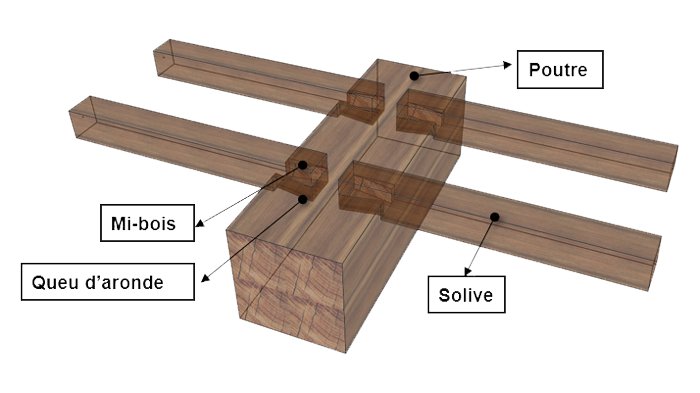

La queue d’aronde en mi-bois est le premier des quatre assemblages que nous verrons pour les jonctions dans la retombée de la poutre. Il présente l’avantage de réaliser à la fois un blocage au déversement des solives et un chaînage longitudinal sans utiliser de pièces métalliques.

Solives au-dessus de la poutre, assemblées de biais.

Solives dans la retombée de la poutre, assemblées en queue d’aronde en mi-bois.a

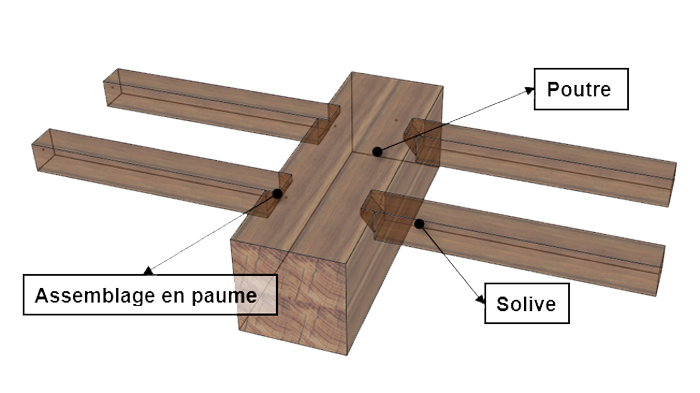

Le second est la connexion en paume, ici les arases supérieures des solives et des poutres sont à la même altimétrie. Le blocage au dévers est également réalisé. Cependant, pour créer un chaînage longitudinal, il faudra mettre en place quelques clameaux, car contrairement à la queue d’aronde l’assemblage ne reprend que les efforts de compression et pas ceux de traction.

Solives dans la retombée de la poutre, assemblées en paumes.

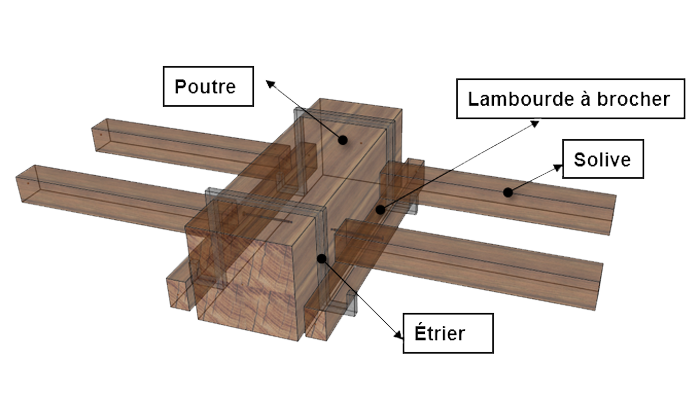

L’assemblage à étrier permet de régler la hauteur des solives, mais aussi de ne pas fragiliser la poutre. Car les entailles réalisées pour les assemblages affaiblissent la section de la poutre (ils ne sont pas réalisés avec assez de minutie pour considérer que le bois des solives compense le bois soustrait). Il convient de mettre un étrier tous les mètres et de brocher (Ø16mm) les lambourdes avec la poutre. L’assemblage solive et lambourde peut être en paume ou par contact.

Solives dans la retombée de la poutre, assemblées par système d’étrier et lambourdes.

Le dernier assemblage est fréquemment retrouvé, le tenon-mortaise. On retiendra que souvent les poutres sont coupées en biais pour permettre de soulager l’effort transmis dans le tenon. Cela permet de limiter l’apparition de gerce qui est un problème fréquent sur les chevêtres des planchers à enchevêtrures.

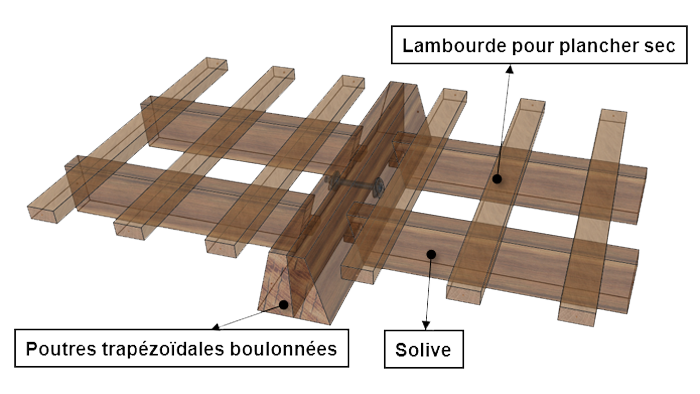

Une poutre présentant 2 faces de biais est souvent composée de 2 poutres jumelées ensemble à l’aide de boulons. De plus, quand les assemblages sont en tenon-mortaises, la poutre est souvent comprise dans la hauteur du complexe de sol.

Solives dans la retombée de la poutre, assemblées en tenon-mortaise et poutre comprise dans le complexe de sol.

Les planchers à la Française peuvent donc présenter de nombreuses configurations, qui sont choisies en fonction de multiples critères. La hauteur est un critère important, sur les premières connexions les solives sont posées sur les poutres, localement la hauteur du complexe de sol peut atteindre les 70cm si nous considérons qu’il contient une aire plâtre. Alors que sur la dernière typologie de jonction, la poutre à une retombée bien plus faible, le complexe de sol sera plutôt autour des 30cm et celui-ci ne comportera probablement pas d’aires en plâtre.

Dans certains cas, une poutre peut reprendre de part et d’autre un plancher à enchevêtrures. Dans ce cas, l’assemblage solive d’enchevêtrure / poutre est renforcé avec des étriers (similaire à l’assemblage d’un chevêtre sur une solive d’enchevêtrure). Cette disposition est intéressante pour ne pas charger le milieu de la poutre et ainsi permettre de réduire sa flèche et de limiter le nombre d’assemblages à réaliser sur la poutre.

Poutre supportant des planchers à enchevêtrures des 2 côtés.

Les règles de l'Art pour le plancher bois

-- Comme sur les autres types de planchers, un espace minimum de 8cm entre la solive de rive et le mur doit être mis en place.

-- Souvent, les solives utilisées dans les planchers à la Française sont carrées (à Paris, on trouve souvent des sections 12x12), cela permet de rendre la solive stable aux déversements, mais aussi de ne pas gercer la solive lors de la mise en place d'éventuels clameaux.

-- Pour boulonner ensemble des pièces moisées, il convient de mettre en place une cale en bois pour combler le vide entre les 2 pièces.

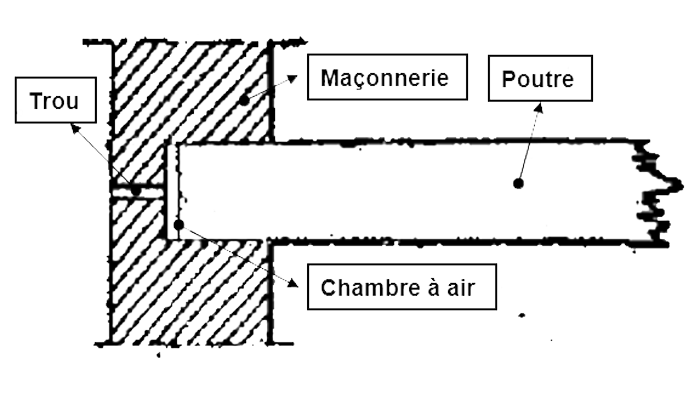

-- L’about des poutres dans les murs est sujet aux dégradations humides, car les murs sont lents à sécher. Souvent pour éviter cela on trouve une chambre d’air après l’empochement de la poutre. Elle communique avec l’extérieur par un trou, cette chambre d’air permet d’assécher la poutre. Cette précaution s’est aujourd’hui perdue, car les bâtiments sont destinés à être totalement étanches et dans beaucoup de ravalement de façade les trous sont rebouchés ce qui peut dans l’avenir créer de vrai désordre sur les planchers.

Schématisation du système pour l’assèchement des poutres.

-- Les dimensions usuelles des poutres pour des planchers ordinaires d’habitation sont de l’ordre de:

- Porté 4.5 mètre avec 3 mètre d’entraxe : 23*33h.

- Porté 4.5 mètre avec 4 mètre d’entraxe : 26*36h.

- Porté 5.0 mètre avec 3 mètre d’entraxe : 26*37h.

- Porté 5.0 mètre avec 4 mètre d’entraxe : 30*42h.

- Porté 6.0 mètre avec 3 mètre d’entraxe : 42*44h.

Il est possible de dépasser ces portées sur un plancher, mais en utilisant un point d’appui intermédiaire ou plus. Les points d’appui sont réalisés à l’aide de poteau en bois ou en fonte.

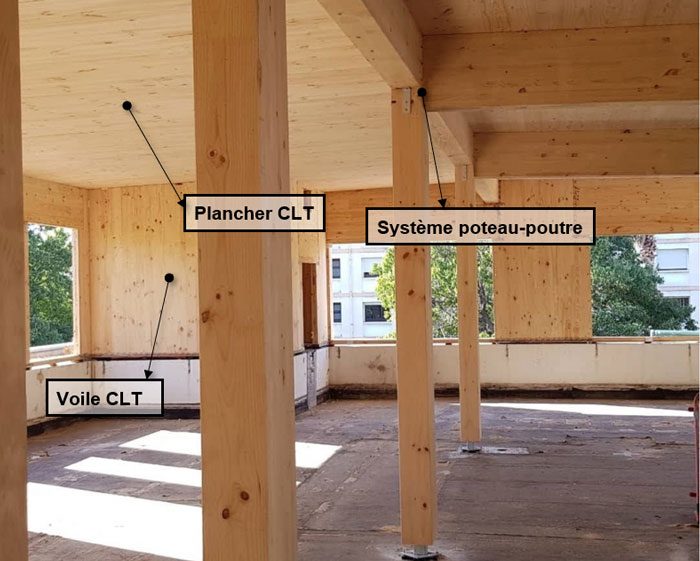

Poutre soutenant des planchers à enchevêtrure de chaque côté en appui sur 2 poteaux en fonte.

Ce système poteau-poutre est encore utilisé sur les bâtiments neufs et même dans les bâtiments élancés (plus haut que large) à condition d’utiliser un noyau de stabilité (souvent les voiles des cages d’escalier et d'ascenseurs situés au centre de l’immeuble). Le noyau de stabilité est souvent en béton armé, mais récemment sur des IMH (immeuble de moyenne hauteur compris entre 28m et 50m de haut) le noyau a été réalisé en CLT [4].

Étage avec voile périphérique construit en CLT, ossature du plancher en poteau/poutre et solivage remplacé par des panneaux de CLT. Image trouvée sur : structuretoit.com

Nota Bene

1. Une assise parpaigne traverse l'épaisseur d'un mur à deux parements.

2. Un entrevous est une zone de vide dans un plancher entre 2 pièces de bois structurelles.

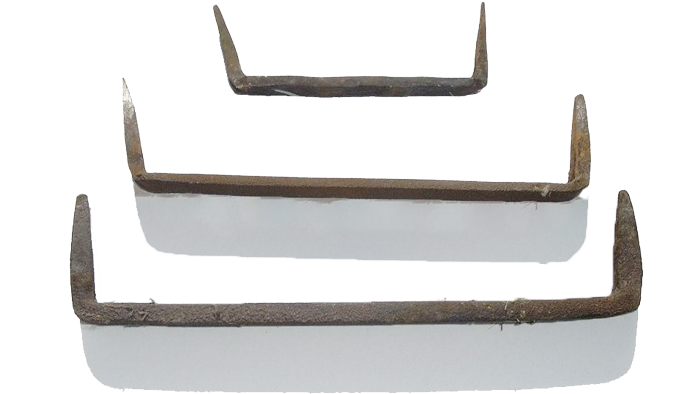

3. Un clameau est un crochet d'assemblage métallique, une sorte d'agrafe, formé d'une tige dont les deux extrémités sont relevées perpendiculairement, servant à assembler de manière rapide ou provisoire les charpentes ou maintenir les troncs à équarrir ou à débiter. Ce même élément dans la maçonnerie s’appelle un crampon, il permet de tenir ensemble des pierres ou bloc maçonné.

4. CLT (Cross-Laminated Timber en anglais) signifie « Bois Lamellé Croisé ». Il s'agit en fait de grands panneaux de bois élaborés sur mesure en usine et dont le rôle est de remplacer la maçonnerie ou certains éléments de charpente.

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.